经济性裁员的法律边界

2025年就业市场状况下,企业若进行经济性裁员,需严格依照《劳动合同法》第四十一条执行。该法条明确规定,企业只有在遭遇重大经营困境时,方可启动裁员流程,并且需提前30天向工会或全体员工通报相关情况。然而,在实际操作中,不少企业因未履行这一前置程序,被认定为违法裁员,并需承担双倍的经济补偿责任。

最新发布的司法解释表明,在处理裁员纠纷案件时,法院会着重核查企业的财务报表、税务记录等相关证据。去年,一家知名互联网企业因涉嫌“虚假裁员实则换血”而备受关注,最终因无法证实其经营困境,不得不向员工赔偿近千万元。这一事件提醒企业,务必妥善保存详尽的财务困境证明资料,比如连续亏损的财务报表、重要订单流失的凭证等。

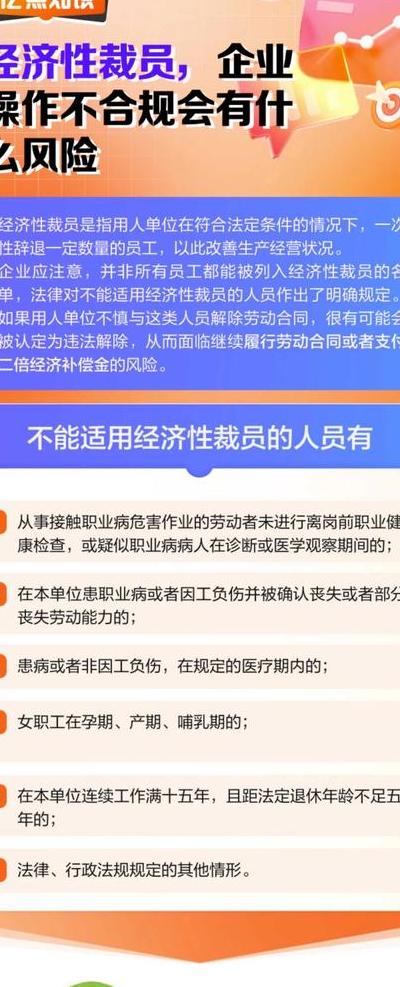

特殊人群保护机制

法律规定,女职工在孕期、产期、哺乳期期间享有不可剥夺的保护,即便企业面临经济性裁员,上述员工也不应被纳入裁员范围。《女职工劳动保护特别规定》在2024年修订版中,对这一规定进行了更加细致的说明,并规定违反规定的企业需对每位员工处以10万元的罚款。例如,某跨境电商平台因违反规定解雇哺乳期员工,最终被罚款320万元。

同样受到保护的对象还有因工受伤的员工、处于医疗期的员工等特殊人员。在制定裁员名单的过程中,企业的人力资源部门需设立多级审查程序,并借助数字化系统对那些受保护的人员进行自动筛选和剔除。我们建议运用区块链技术来保存审查的记录,这样可以在必要时应对可能出现的劳动争议。

民主程序不可省略

经济性裁员必须遵循严格的民主协商流程,这是许多企业常常忽视的关键步骤。依据最高人民法院的指导案例,企业必须提交详尽的会议纪要、签到名单、意见反馈等相关证据。在去年一起著名的制造业裁员案件中,由于未能提供真实的协商记录,该企业最终败诉。

现代企业在进行民主协商时,最理想的策略是融合线上线下两种途径。线上,企业可通过微信等实名认证平台发布相关方案;线下,则需组织职工代表开展会议进行讨论。在此过程中,务必实施公证或录像作为证据保存,同时特别关注并保留员工所提出的不同意见以及企业的相应回应。

优先留用规则解析

法律明确要求,在裁员过程中,必须首先保留三类人员:那些签订了较长期限固定合同的人、签订了无固定期限合同的人,还有那些家庭中无其他就业来源的员工。例如,某家新能源汽车制造企业在2024年进行裁员时,由于没有充分考虑到员工的家庭就业情况,结果遭到了仲裁机构的裁定,要求其重新制定裁员计划。

在实际操作过程中,建议企业构建一套量化评估机制,把员工的工作年限、家庭状况、技能等级等要素转换成具体的分数。此外,还需为每位被裁员工设立个人档案,详尽记载其不优先留用的原因,这些资料在劳动纠纷中将成为至关重要的证据。

再就业援助义务

企业在进行经济性裁员之后,必须在接下来的六个月内优先考虑录用那些被裁减的员工。根据2025年新颁布的《就业促进法实施条例》,企业有责任为被裁减员工提供职业培训和就业推荐等支持措施。近期,某知名互联网公司推出的“校友回流计划”得到了劳动部门的认可与表彰。

企业应在裁员计划中加入再就业援助措施,例如提供内部岗位转换、合作企业推荐以及创业支持等。这些做法不仅可以减少法律上的潜在问题,同时也有助于保护企业的良好形象。根据相关数据,那些提供全面再就业服务的企业,其员工提起诉讼的比例降低了67%。

补偿标准的动态调整

经济补偿金的计算方法会根据社会平均工资的上涨进行相应的变动。从2025年开始,北京、上海等城市已经把N+1补偿方案中每月工资的最高额度提升至四万元。企业需留意,计算补偿金时所依据的基数涵盖了奖金、津贴等所有货币形式的收入。例如,有一家金融公司就因为未将年终奖纳入计算,最终被判决需要补足差额。

对于收入较高的员工,建议采取分批发放薪酬等方法来减轻财务负担。此外,还需留意各地区的特殊规定,比如深圳规定,对于工作年限超过20年的员工,需额外支付10%的补偿金。人力资源部门应当设立一个实时监控体系,确保能够及时对各地补偿金的计算模板进行更新。

现今数字化管理广泛应用的背景下,您觉得区块链技术是否能够从本质上解决裁员争议中的证据保存难题?期待您发表高见,若您觉得这篇文章对您有所启发,不妨点个赞以示鼓励。