十年前,我国机器人技术主要应用于生产线上的机械臂,现在则已经形成一个涉及工业、服务、医疗等多个领域的完整生态系统。本文将从技术突破、应用范围、产业链布局等六个维度,详尽分析我国机器人产业如何从跟跑者变为行业的领头羊。

工业机器人领域的技术制高点

我国工业机器人在汽车制造等领域展现出卓越的精度,精确度高达0.02毫米,其重复定位的精准度更是超越了国际标准。沈阳新松公司生产的七轴协作机器人,即便在仅有1平方米的空间里,也能高效完成复杂的装配作业。值得一提的是,这款机器人的柔性控制系统可以实时调节力矩输出,这使其能够完美满足精密电子元器件生产的高标准要求。

智能焊接机器人的技术突破备受关注,它所配备的视觉识别系统能够实现焊缝路径的自动调整,这大大提升了焊接的合格率至99.8%。广州瑞松科技研发的铝合金车身焊接系统,成功打破了国外企业在此领域长达15年的技术垄断。

服务机器人的场景革命

餐饮服务机器人正在逐渐进步,它们的功能不再仅限于送餐,而是演变成了多面手的助手。深圳普渡科技的「欢乐送」系列机器人已经具备了18种技能,涵盖了语音点餐、菜品推荐以及异常报警等。在上海的一家智能餐厅里,10台这样的机器人就能顶替原本70%的员工,每天还能为2000多位顾客提供服务。

医疗护理机器人领域正迅速崛起,天津大学研发的静脉穿刺机器人,利用多光谱成像技术,在识别老年患者血管时准确率高达96%。该设备已在北京协和医院进行了3000例的临床试验,显著缓解了护士们重复性工作的压力。

核心零部件的国产化突围

苏州绿的谐波生产的谐波减速器,一度是中国机器人产业的一个短板。现在,这家公司的产品使用寿命已达到2万小时,成功撼动了日本HD在全球市场的独霸地位。他们最新推出的第三代产品,采用了新型复合材料,不仅将扭矩密度提升了30%,还将噪音水平维持在55分贝以下。

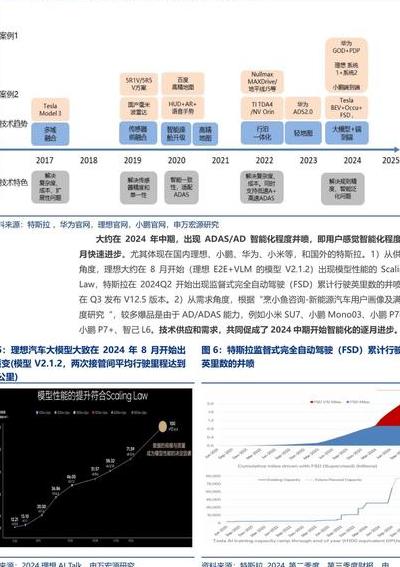

在伺服系统这一领域,汇川技术推出的集成驱动控制模块,大幅缩短了响应时间,降至仅0.8毫秒。此外,公司自研的磁编码器,可实现精确至0.001度的角度调整。这套系统已成功应用于光伏硅片分选机器人,显著提高了分拣效率,机器人每分钟可分拣120片。

人工智能的深度融合

机器人得益于计算机视觉技术,拥有了锐利的“视觉”能力。旷视科技研发的3D视觉系统,在短短0.3秒内,就能精确识别出200种不同型号的包裹。在杭州某物流中心投入使用后,分拣错误率从3%显著下降到0.05%,夜间作业效率更是超越了白天,提高了30%。

强化学习算法让机器人拥有了类似“思考”的能力,在小鹏汽车工厂里,装配机器人通过持续的学习,车门密封胶涂抹的路线已经升级到了第17版。现在,它们可以自己决定胶水的用量,这样每辆车在密封胶的使用上就能减少15克,每年为公司节省的成本超过一百万元。

特种机器人的极限挑战

在四川雅砻江水电工程现场,我国自主研发的悬索桥检测机器人正沿着主缆缓慢前行。机器人搭载了毫米波雷达,能精准探测到钢丝内部的细微断裂,其检测速度是人工的20倍。此外,该机器人运用了仿生吸附技术,即便在风力达到8级的情况下,仍能保持稳定的作业状态。

中科院沈阳自动化所研制出的南极考察机器人,在零下80摄氏度的低温环境中,成功创下了连续作业的新纪录。该所自主研发的低温电池,即便在严酷的冰盖环境中,其电量也能稳定保持在90%。到目前为止,今年已经完成了对3000平方公里冰川的测绘任务。这些数据对于全球气候变化的研究,具有非常重要的意义。

未来三年的关键赛道

人机协作有望成为未来发展的焦点,大疆新推出的机甲大师S2教育机器人支持20人同时进行编程控制。在深圳的一所职业院校里,教师们利用这一平台进行教学,学生们研发的垃圾分类算法准确率高达92%,比市面上同类商用系统高出5个百分点。

微型机器人技术领域正逐渐引起关注,哈尔滨工业大学研发的血管清理机器人直径仅有2毫米,它可以通过注射的方式轻松进入冠状动脉。实验数据表明,这种机器人对于血栓的清除效果非常明显,成功率达到了88%,预计将在2026年正式进入临床应用阶段。

随着机器人技术日益成熟,它们已能自主进行外科手术和极地探险等高难度任务。那么,在未来的五年里,机器人最有可能取代哪一种人类职业?请您在评论区分享您的观点。如果您认为这篇文章对您有所启发,不妨点赞支持一下!