前言

一台咖啡机器人能在短短3分钟内精确地制作出一杯拿铁,而工厂中的机械臂在组装零件时误差仅为0.1毫米,这时,人们不禁要问:这些机器人究竟需要多少成本?到了2025年,机器人市场已经从单纯的技术创新转变为了成本竞争,而价格之间的差异实际上反映了功能定位、技术整合以及场景匹配等多方面的微妙平衡。本文将剖析工业机器人和服务机器人以及人工智能集成解决方案的定价原理,旨在让您详细了解每一笔投资的潜在价值。

工业机器人价格锚点

一台标准的六轴关节机械臂价格多在8至25万元之间,其核心成本主要来源于精密的减速器和伺服系统。以某日本品牌为例,一款负载能力为20公斤的型号,其基础配置大约需要18万元。然而,若要额外增加力觉传感器或视觉引导模块,价格可能会猛增40%。需要特别注意的是,国产替代正在对产品结构进行调整——至2025年,埃斯顿同类型产品已实现价格降至12万元,不过,这导致其重复定位精度略有下降,降幅为0.02毫米。

产线集成堪称真正的“隐形黑洞”。汽车焊接工作站的报价常常超过200万元,而这其中,机器人本体仅占30%的份额,其余部分则是夹具设计、系统联调和安全防护等方面的费用。比如,某新能源电池厂曾用5台SCARA机器人搭建分拣线,硬件采购费用达到了85万元,但工程实施费用竟然高达110万元。这也就解释了为什么交钥匙方案的报价通常是单机价格的3-5倍。

服务机器人成本迷思

商场里那些导购机器人的价格标在6到15万元之间,看起来挺实惠,但真正重要的是“服务”这一块的附加值。基础款只能沿着固定路线巡逻,发出预设的语音,而那些能进行人脸识别、支持多语言实时交流的型号,价格就直接翻了一倍。比如,2024年,北京的一家医院引进的消毒机器人,第一年的综合成本就高达43万元,这其中包括了三年的AI算法升级服务以及消耗品套餐,这事给消费者提了个醒,让他们在购买时得更加关注服务内容。全生命周期成本。

餐厅的送餐机器人正进行一场价格竞争,深圳的制造商已经将基础款的价格降至3.8万元,这个价格几乎等同于一名服务员八个月的工资。然而,实际使用中常常遇到问题:机器人无法避开奔跑的孩子,托盘洒出的汤水需要人工来处理。相比之下,日本某品牌的18万元型号,通过3D语义地图和触觉反馈技术,实现了高达99.2%的任务完成率,这充分证明了场景复杂度决定溢价空间的定律。

AI赋能的溢价逻辑

在给传统机械臂加入深度学习组件之后,其成本普遍上涨了25%至60%。比如,某电子厂购买的PCB检测机器人,由于配备了视觉缺陷识别系统,其单价从15万元飙升至27万元。然而,这样的投入使得漏检率从3%大幅降低至0.17%,仅用八个月时间就弥补了额外的成本。此类性能货币化案例正推动AI成为标配套餐。

值得关注的是,通用人工智能模型与特定芯片的结合正在改变成本构成。到2025年,仓储物流机器人普遍使用英伟达的 Orin模块,这使路径规划速度提高了四倍。尽管每台机器的成本增加了9000元,但仓库吞吐量的提升所带来的收益,相当于每月额外创造了2.6万元的价值。这种算力杠杆效应让客户更愿为智能买单。

隐藏费用警示区

某企业客户先前以极低的价格购买了20台搬运机器人,然而在使用半年之后,他们发现如果不每年支付12万元的云端调度系统费用,这些机器人的工作效率将会降低40%,情况与之前类似。订阅陷阱SaaS化机器人中频繁出现的服务,比如按次计费的远程诊断和按数据量计费的统计分析,这些服务在初期报价单中往往被有意无意地轻描淡写。

耗材的投入同样不容忽视。在医疗领域,手术机器人每次手术都需要更换价值3000元的专用器械头,而在工业领域,激光切割机的镜片组每年的更换费用大约相当于设备价值的五分之一。更为复杂的是,…兼容性锁定某些厂商将夹具接口设计为专利标准,导致消费者不得不不断购买正品部件,这样的做法会让客户在接下来的五年内花费的金额超出最初购买成本。

二手市场的价值洼地

2025年,全球二手工业机器人交易额超过了90亿美元。回想三年前,一台20万元的协作机器人,现在的平均价格已经降至6.3万元。然而,我们必须注意“日历年龄”和“机能年龄”之间的区别。比如,某汽车厂的一台焊接机器人,尽管只使用了2万小时,但由于长期处于满负荷工作状态,齿轮磨损严重超标,即使经过翻新,其使用寿命也不到新品的十分之一。对于专业评估师来说,这一点尤为重要。工况检测报告能避免50%以上的交易风险。

教育机构在二手市场扮演了主要购买者的角色。高校以3至5万元的价格购入已退市的科研机器人,尽管这些机器人的精度无法满足生产线标准,但它们足以满足98%的教学演示需求。值得一提的是,日本安川公司2018年推出的机械臂,因其结构稳固、文档资料完备,在职业教育领域独树一帜。二手溢价,价格反而比某些新锐品牌更高。

未来价格曲线预测

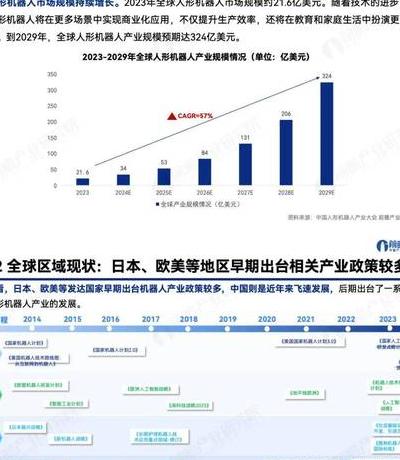

特斯拉的批量生产预计将在2026年实现人形服务机器人的平均价格降至25万元以下。同时,量子计算在物流机器人路径优化方面的应用有望进一步降低其运营成本30%。然而,另一方面,欧盟即将推行的新规定,机器人碳税对高能耗型号可能征收8%至15%的额外费用,而这笔费用最终会落到消费者身上。

尤为引人注目的是模块化设计的潮流。德国的费斯托公司已经推出了类似乐高的气动机器人,用户可以自由替换抓取模块,以适应不同的工件,从而大幅降低了生产线改造的费用,减少了70%。这种设计方式,显著提升了灵活性。可重构价值正在改写传统报价模式——从为硬件付费转向为灵活性付费。

在您挑选机器人价格时,您更倾向于直接选择配置较高的“一步到位”方案,还是先尝试基础配置,逐步升级的“循序渐进”策略?不妨分享您的购买心得或提出疑问,给本文点赞后,您将获得2025年流行机器人型号的详细价格对比表。