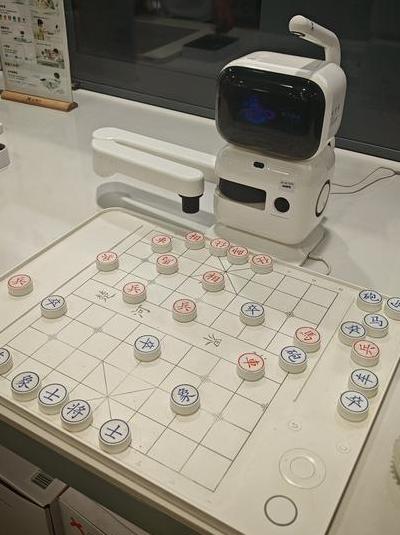

20年前,IBM的”深蓝”战胜了国际象棋大师,那场面让人印象深刻。现在,下棋机器人已经不再局限于简单的对弈,它们成为了展示人工智能、机械控制和情感交互的绝佳工具。到2025年,这些机器人不仅能模仿人类的思维方式,还能形成自己独特的棋局风格,甚至能从棋局中洞察对手的情绪。本文将为您全面介绍这个正在改变人机交互方式的智能产品。

运算能力的量子飞跃

2025年推出的棋类机器人装备了第三代量子计算芯片,其计算速度可达到每秒千万亿次。与早期依赖全面搜索的算法不同,现在的系统运用了类似人脑的神经网络,能够在0.1秒内对超过2000种走法组合进行评估。某实验室的测试结果表明,最新的升级版在与世界冠军进行100局对弈的过程中,成功研发出了37种全新的开局策略。

这些成就得益于混合计算架构的革新。机器人不仅采用了蒙特卡洛树搜索等经典算法,还融入了深度学习技术,模仿人类棋手的策略,构建长远的战略规划。在棋局进行中,它能够同时处理视觉识别、策略分析和动作制定等多个方面的信息流。

拟人化机械臂的革命

东京大学研发的机械手,其具备26个自由度,能够精确地模拟人类的持子动作。其采用仿生肌腱设计的手指,能够轻柔地拿起最薄的象牙棋子,在残局阶段还能施展出威力强大的杀手锏。此外,这种触觉反馈系统使得机器人能够实现0.01毫米级别的控制精度。

令人称奇的是其动作学习的能力。它通过观看成千上万的人类对弈视频,独立归纳出了八种不同的下棋风格,这些风格从从容不迫到果断坚决。在2024年的那个人机对弈表演赛上,一位棋评家仅通过观察机器人机械臂的动作节奏,便准确地识别出了它所模拟的是哪位围棋大师的风格。

情感交互的全新维度

机器人装备了微型光谱仪,能够对对手的面部血流量、瞳孔变化等细微表情进行解读,进而实时调整棋局的挑战程度。一旦发现使用者连续犯错,系统便会自动切换至指导模式,运用全息投影展示最理想的应对策略。据某养老院的实验结果,此类自适应系统能够将老年痴呆患者的认知训练效果提高40%。

一些高端型号的机器人拥有“性格塑造”的功能。用户能够通过应用程序来调整机器人在对弈时的风格,例如挑选一种像导师那样耐心引导的方式,或者是一种如同强劲对手那般强硬的打法。某些机器人还会特意设置一些漏洞,让小朋友在游戏中感受到从劣势转为优势的乐趣。

服务场景的多元拓展

深圳一家医院中,一款下棋机器人扮演着心理辅导助手的角色。它能通过观察患者下棋的轨迹,协助医生判断他们的焦虑和抑郁状况。根据数据,采用棋类治疗的病人在药物用量上平均降低了23%。另外,在上海外滩的一家智能咖啡馆,点餐系统会根据顾客的棋艺风格,推荐相应的饮品。

教育界涌现了新的创意应用。一家国际学校把棋类机器人的编程课程设为必学内容,学生们通过调整算法的参数,制作出具有独特个性的“虚拟棋友”。其中,一位12岁的学生设计的机器人,因其对“弃子攻杀”战术的偏爱,在校园比赛中连胜七位教师。

技术融合的典范之作

现代的棋类机器人是多个学科融合的产物。它的视觉系统吸收了自动驾驶技术的优点,能够在多变的光照条件下准确辨认不同材质的棋子;语音交互部分则采用了智能音箱的降噪技术;至于云端协作功能,则是从工业4.0的远程控制系统中学到的。这些技术的融合,实现了1+1大于2的效果。

最典型的例子是,某厂商将围棋机器人的局势评估模型成功运用到了金融风控系统中。原本用于评价棋局好坏的算法,在信贷审批环节中表现出了惊人的精准度,使得坏账识别率提高了15个百分点。

伦理边界的人机共舞

机器人棋艺日益提升,导致职业棋界对“作弊”的定义发生了改变。在2024年的一项赛事中,有选手通过脑机接口接受机器人建议,这一举动引发了广泛的争议。为此,国际棋联出台了新的规定:人类选手与人工智能的交流必须像使用望远镜观察天体一样,做到公开且透明。

深入探讨的焦点是关于创作权的归属问题。一旦人类棋手开始使用机器人自主发明的新式局,那么相关的知识产权应当如何进行分配?有一场诉讼的裁决树立了先例:将算法独立创作的棋局判定为公共领域,这一裁决为AI作品的创作确立了关键性的案例。

目睹了这些令人赞叹的进步,您或许会思考:若您要打造一个棋类智能机器人,最期待它拥有哪些与众不同的特性?是具备对棋局进行风趣讲解的能力,还是渴望拥有一套能够陪伴您回顾人生抉择的哲学系统?不妨在评论区留下您的想法,说不定您的创意将成为引领行业变革的灵感之源。