在工业测量的领域中,徕卡测量机器人正以极高的毫米级精度,对传统的作业模式进行着革新。这款集成了激光扫描、自动控制以及AI算法的智能设备,不仅能够全天候不间断地工作,而且能够在复杂多变的环境中,完成那些传统人工难以达到的高精度测量任务。在建筑工地的现场,在矿山勘探的现场,这些被称为“钢铁测绘师”的人们正在悄无声息地改变着空间数据的收集手段。

<h2>核心工作原理揭秘</h2>

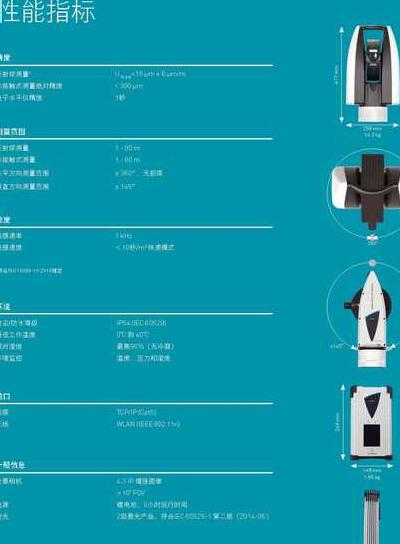

徕卡测量机器人的核心优势是其多传感器融合技术。该设备配备了高精度的全站仪、360度激光扫描仪以及惯性测量单元。在移动过程中,它能够实时获取空间坐标数据。与传统的全站仪需要人工对准棱镜的操作方式不同,新一代机器人实现了目标的自动识别和追踪,其测量效率提高了300%。其智能算法的核心采用了自适应空间建模技术。一旦系统检测到测量环境中出现震动或温度波动,便会自动调整测量参数。在重庆某座跨越江河的大桥工程中,这一特性使得工程团队即便在江面风力强劲的情况下,也能保持0.8毫米的定位精度,这一精度是人工操作所无法实现的。

在轨道交通建设这一领域,测量机器人凸显出其独有的优势。以深圳地铁14号线施工为例,工程师们运用了徕卡TS60机器人,成功完成了长达23公里的隧道连续扫描任务。该设备能依据预设程序自动执行断面测量,每天能够收集超过8000个特征点的数据,并且所有这些数据都能实时传输到BIM系统中。此外,矿山测量也是一个至关重要的应用场景。在传统的矿山测量工作中,测量人员需冒险深入采空区进行作业,但机器人却能远程操控,安全高效地完成这项任务。例如,内蒙古的一座露天煤矿运用了徕卡MS60设备对边坡进行监测,不仅将监测的频率从每周一次提高到了每天一次,而且借助位移预警系统成功预防了两次滑坡事故的发生。

2025年,我们推出了第七代产品,其中融入了类脑计算芯片,这使得设备具备了场景理解的能力。在上海的智慧城市项目中,这套新系统能够自动识别建筑物的特征点,并且能够智能地规划出最优的测量路径。测试结果表明,在复杂城区环境中,其作业效率比上一代产品提高了47%。此外,其跨平台协同能力同样值得关注。借助5G专网技术,众多测量机器人能够构建成“蜂群”式系统。在港珠澳大桥的养护工作中,6台设备共同协作,高效完成了长达55公里的桥体扫描任务,整个过程仅用了8个小时,相较于传统方法,工期缩短了整整两周。

机器人测量的广泛应用正在对工程咨询业的服务方式进行转变。北京的一家测绘公司引入了新设备,使得一个项目在野外作业的人员数量从12人减少到了3人,然而数据的产出量却提升了5倍。这样的变化让企业得以承担更多需要高精度测量的项目,从而开辟了新的盈利增长点。这种现象在教育领域同样引起了连锁效应。众多高校已将机器人测量技术纳入测绘工程的必修课程之中。同济大学设立了“智能测绘实验室”,学生只需佩戴AR眼镜,便可以模拟操作价值连城的精密设备,此举显著减少了人才培养所需的时间周期。

尽管每台设备的价格介于八十至一百五十万元,但其全生命周期的成本效益却十分显著。据成都一家建筑集团计算,引入机器人后,单个项目的测量费用减少了38%,这主要得益于人力成本的节省和返工率的降低。此外,设备的平均投资回收期大约是14个月。同时,维护费用也保持在相对合理的水平。新一代产品应用了模块化设计理念,其关键部件的更换过程仅需短短2小时即可完成。徕卡公司推出的“按需付费”云服务平台,允许用户根据项目规模灵活选择所需的算法服务,有效避免了高额的软件许可费用。

量子传感技术的重大进展预示着新一轮的变革即将到来。实验结果表明,量子陀螺仪的应用将使测量精度得到显著提高,提升一个数量级。当这项技术成熟应用后,对于地下管廊等GNSS信号覆盖盲区的测量难题将变得不再棘手。据预测,这项技术有望在2028年实现商业化应用。此外,数字孪生的深度集成也是一个值得关注的明确发展方向。未来的测量机器人不仅能收集信息,还具备即时生成三维数字模型的能力。雄安新区的试点项目显示,这样的工作流程能将设计修改的响应时间从三天大幅减少到四小时,真正做到了“所见即所得”的工程管理效果。各位从事工程工作的同仁,在您的日常工作中,是否遇到过传统测量手段难以克服的难题?请您告诉我们您对智能测量技术的期望和疑问,我们会对这些宝贵的意见进行筛选,并从中挑选出最具价值的反馈,作为感谢,我们将赠送您《智能测绘白皮书》的电子副本。