前言

将城市轨道交通类比为人体内的血管网络,车地通信(CBTC)则相当于维持血液顺畅流通的神经网络。在2025年的当下,随着5G技术、物联网以及全球网络基础设施的不断提升,CBTC正从传统的无线通信模式,迈向智能化、低延迟、高可靠性的新阶段。本文将深入探讨其技术核心、应用领域以及未来可能面临的挑战。

CBTC技术核心:从2G到5G的跨越

早期的列车控制系统主要依靠2G或4G网络,其传输速度和稳定性存在一定局限。然而,随着5G技术的应用,尤其是毫米波频段和 MIMO技术的引入,通信延迟得到了显著降低,从原来的百毫秒级别缩短到了10毫秒以内,同时列车的定位精度也得到了大幅提升,达到了厘米级别。以上海地铁14号线为例,在引入5G专网之后,列车的最小追踪间隔由原来的90秒缩短到了60秒。

同时,网络切片技术为CBTC设定独立通道,以减少公共网络的拥堵。德国柏林的S-Bahn进行测试表明,在5G切片技术支持下,数据传输的丢包率降至0.001%以下,这一成绩远超传统LTE技术的0.1%标准。这一技术革新有力地促进了全自动运行(FAO)系统的广泛应用。

物联网赋能:从单点通信到全域感知

2025年的CBTC系统已经超越了传统的“车-地”双向通信。借助轨道旁的物联网传感器,系统能够实时监控钢轨的应力状况、接触网的温度变化,甚至能够测量乘客的密度。在北京大兴机场线的应用中,智能轨旁系统每年可以减少30%的人工巡检次数。

更关键的是,边缘计算节点将数据处理的深度延伸至车站层面。深圳地铁的实验结果指出,在车站进行的本地化分析,对于识别外来物的入侵反应速度,比在云端处理要快五倍,这对于应对突发事件来说极为关键。

全球基建浪潮:标准与生态的博弈

欧盟推动的项目正致力于将CBTC技术与ETCS(欧洲列车控制系统)相结合,与此同时,我国依托“交通强国”的发展战略,推广自主制定的标准。2024年投入使用的雅万高速铁路,首次成功将我国的CBTC技术应用于东南亚的窄轨铁路系统。

标准分割仍存在一定的顾虑。东京圈和Osaka圈的CBTC系统因为频率不同,需要增设中继设备,这导致了跨线运营的费用上涨了15%。这一现象提醒我们,在追求技术创新的同时,也要注意与现有系统的兼容性,努力寻求两者之间的平衡点。

安全挑战:黑天鹅事件的防御

2023年,某欧洲的电信服务商不幸遭受了一场针对CBTC技术的网络攻击,该攻击迫使列车不得不紧急停车。事件发生后,量子密钥分发(QKD)成都地铁的试点项目里,QKD技术被采纳并应用,使得密钥破解变得在理论层面上几乎无法实现。

自然灾害带来的风险不容忽视。东京地铁在台风季节采用了“韧性通信模式”,这种模式能够根据实际情况灵活转换4G、5G和卫星链路,确保在极端天气条件下,通信的可用率能够达到95%。这一做法对于多灾害国家来说,是非常值得学习和借鉴的。

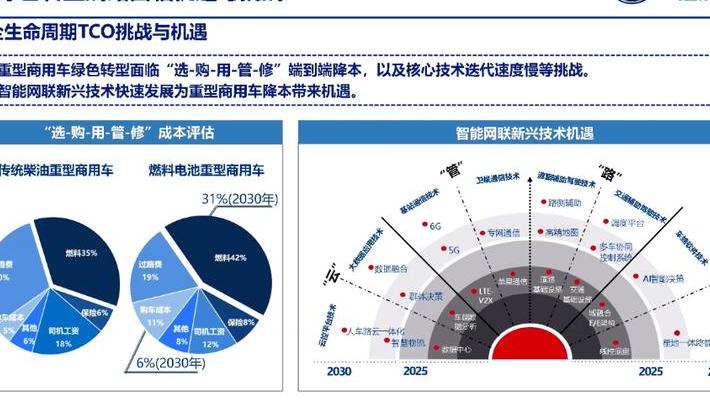

经济效益:全生命周期的成本革命

在传统CBTC系统的部署费用中,轨道侧设备的费用占据了相当大的比例,竟达60%。而采用5G与AI技术的方案,借助虚拟联锁等先进技术,成功将深圳20号线的轨道侧设备数量减少了40%,并且使得每公里的建设成本降低了18%。

运营维护变得更加智能化。上海申通地铁的预测性维护系统,能够对列车通信数据流进行深入分析,在故障发生前14天便能够发现齿轮箱的异常迹象,仅此一项就能有效避免高达200万元的停运损失。

未来展望:自动驾驶与超级铁路的融合

马斯克提出的构想中,CBTC技术将实现向“车-地-空”三维通信的升级。美国 的测试结果表明,在真空管道中,5G毫米波的传输损耗较之开阔空间减少了70%,这一发现为达到每小时1000公里的速度提供了技术支持。

更值得期待的是6G太赫兹通信中国中车已经开始进行相关的研究工作,根据理论分析,0.1毫秒级别的延迟或许能够完全消除移动闭塞和固定闭塞之间的技术差距。

随着通勤列车逐步更新,其系统功能将如同智能手机般实现远程升级,那么在众多改进中,市民最希望看到的是哪些具体功能?不妨在评论区告诉我们你的看法。