前言

建筑行业正处于数字化转型的洪流之中,无人机与建筑信息模型(BIM)技术的融合正催生着一场效率变革。这就像手术机器人帮助医生进行精细操作一般,配备了激光雷达的无人机正变成建筑工地的“空中探测器”,把现场数据转换成生动的三维模型。到了2025年,这种技术的结合已经从理论验证阶段转变为大规模的实际应用,本文将详细介绍其六大关键应用场景。

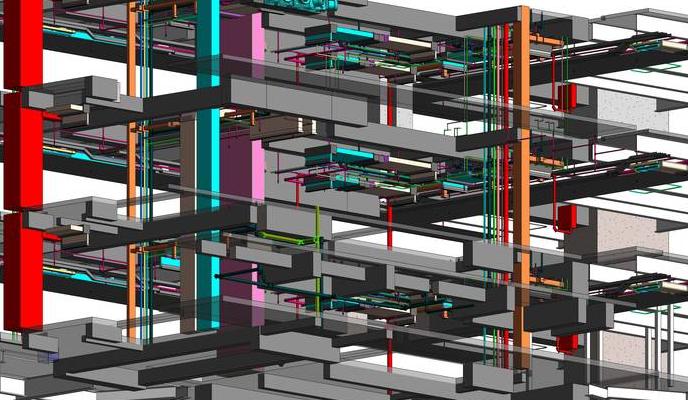

航测精度突破厘米级门槛

新一代倾斜摄影无人机搭载了五镜头云台,一次飞行便能收集到建筑物的360度影像数据。在深圳的一个超高层项目案例中,使用大疆M350 RTK机型与软件相结合,建模的精度达到了令人震惊的3mm/px,相比传统的全站仪测量,效率提高了20倍。这种高精度数据可以轻松导入Revit等BIM平台,从而实现所见即所得的逆向建模效果。

施工进度管理实现日级更新

DJI Dock系统依托预设的自动飞行航线,每日定时对工地进行全景扫描。在北京新机场扩建项目中,该系统已累计发现37处钢构件安装的偏差问题,并在混凝土浇筑阶段提前预警了5处支撑体系的位移风险。通过点云数据与4D进度计划的智能比对,项目经理只需在手机端便能够实时了解进度偏差情况。

土方工程测算误差小于2%

传统的土方量估算主要依靠人工进行采样,曾经有某产业园项目因为数据上的误差,不得不进行了3000立方米的二次运输。如今,利用 4 RTK技术获取的数字高程模型,结合Civil 3D软件进行BIM土方平衡分析,不仅大幅缩短了计算时间,从两周减少到了四小时,而且还通过智能化的调配方式,成功降低了8%的土方运输费用。

钢结构安装质量AI诊断

在上海中心大厦的钢结构验收过程中,无人机携带的热成像设备检测出了三处不易察觉的焊接缝隙问题。通过深层次的BIM比对算法,系统能够自动识别螺栓缺失和构件变形等问题。这样一来,验收报告的生成时间从原先的3天大幅缩短到了2小时。目前,这套系统已经在中建八局超过20个项目中建立了标准化的作业流程。

运维阶段裂缝监测精度达0.1mm

在武汉长江大桥的常规检查过程中, 300利用其变焦镜头发现了桥墩上0.15毫米的细微裂缝。通过将这一发现与BIM运维模型的历史数据相对比,AI技术成功预测了裂缝的扩散方向,并提出了相应的维护措施。这种非接触式的检测方法,相较于传统的蜘蛛人检测,其安全性提高了90%。

应急响应速度提升40分钟

广州某建筑工地发生坍塌,无人机迅速在15分钟内完成了废墟的三维建模,随后BIM系统立刻调出了管道线路图,为救援工作提供了指引。借助实时传输的数据,指挥中心能够精确锁定被困者的具体位置,与传统搜索方法相比,大大缩短了宝贵的救援时间。

无人机成为建筑工地的“数字助手”,借助BIM模型,我们可以实时监测其“生命力”。您参与的项目是否已开始探索这种空中与地面相结合的数字化合作方式?期待您分享实际操作中的心得与遇到的难题。